2023年7月25日

サマークラス、楽しかったね

今日は7月21日、サマークラス。年長きりん組、朝から夜までクラスの友達と夏ならではの楽しい体験をしました。

開園式を終えて、さあ、バスに乗って出発だ。

着いたのは小平の里。目的地は…

小平鍾乳洞。

中はひんやり23℃。洞窟というだけでもわくわくしますが、鍾乳洞って、石灰岩が地下水などによって長い時間をかけて削られてできるんです。石灰岩の起源はサンゴや貝の堆積物です。

ということは…ここは海だったということですね?!海なし県群馬も海から運ばれた地殻の上にあるという不思議。

水分補給とゼリーのおやつを食べたら、次は小平親水公園へレッツゴー!

抜け殻が並んでいる。にぎやかなセミの声

毎年挑むもの続出の滝修行

滝登りw

おおっと 今年も先生との水かけっこが始まったあっ エキサイティングする水遊び!

気温が30℃ちょっとで熱中症の危険がやや低いのはよかったけれど、親水公園の水は冷たかった。早く帰って着替えよう。

給食はそうめん。園でとれた野菜のてんぷらと、なんとこちらも園で育てたスイカ付き。「今日の給食」のコーナーをご覧ください。

子どもたちがお昼寝をしている間、パンの種をせっせとこねる先生たち。おいしいパンができますように。

お昼寝から目覚めたら、お夕飯のびっくりパン作り。のばしてw、しのに巻き付けて焼きます。

さて、キャンプファイヤー係とカレー作り係に分かれてお仕事。カレー作りとお夕飯の様子は「今日の給食」にレポートがあります。もちろん楽しいからするんでるけれど、子どもたち自分の役割を自覚して取り組んでくれます。

自由遊びの時間。ここのところ朝も暑くて外遊びができなかったので、遊具や虫捕り、ジャックの餌やりをして遊びました。

陽がのびてまだ明るい。でも、火の精が来てくれた。キャンプファイヤーの始まりだ。

本物の火を間近で見る機会はあまりありません。パチパチと音がする。竹がパーンと跳ねる。熱い、そして大きい。

火の回りで歌おう、踊ろう

キャンプファイヤーの火を分けてもらって、キャンドルサービス。神様の火、願い事がかなうんだって。跳び箱8段跳べるようになりますように…

空には切った爪のような月が…夜も近い

この後は、きりん組だけが入れる秘密の屋根裏部屋に行きました。妹や弟には内緒だよ。大人にだけはすこーし話していいよ。

帰る時には入口は閉まっていました。あれは夢だったのかな?

8時、すっかり夜になりました。お家の人が迎えに来てくれましたよ。楽しかったね。思い出がまた一つ増えました。この共通体験がもとになり、2学期いっそうの友達関係の深まりが見られます。

保護者の方は、8月5日から公開のハイチーズでも様子がわかります。お楽しみに。

2023年7月6日

ささのはさらさら

明日は七夕。今日は園の七夕祭りでした。

きりん組の華やかな八木節で始まります。先生たちも演奏や温度で応援します。小さい組は目が釘付け👀

さあ、クラスを超えてペアになってダンスを踊りましょう。お兄さんお姉さんがお手本を見せてくれますよ。楽しく踊るのもお手本よ。「怪獣ガガンバー」

今回の司会のメンバーです。よろしくお願いします。

緊張しているようですね。でも立ち姿が立派ですね。

みんなで七夕を歌った後、各クラスで歌の発表です。

はと組は「どんないろがすき」

「赤!」「緑!」と観客から声が上がります。

たまご組は「パンダうさぎコアラ」

上手に動物になれていますね。

にじ組さんの手遊びは、これは初めて聞いた!

「だいじょうぶ?ズコッ」

お笑いのボケと突っ込みみたい。日々新しい手遊びが開発されているのだなあ。

ひよこ組は「きらきらぼし」を。

あっなるほど、これ七夕にぴったりの歌ですね

うさぎ組の「アイアイ」。顔いっぱい口にして歌うよ。

振りも生き生きとできました。

きりん組はリズム感がいいです。「おばけなんてないさ」

歌い終えた時、自然と拍手が沸き起こりました。

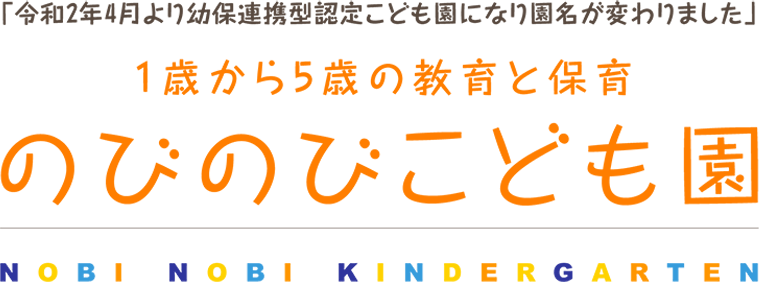

その後、今年初登場!スクリーンシアターで七夕物語を観ました。

遊戯室ステージの大型スクリーンの出番です。

七夕のストーリーがよくわかったのではないでしょうか。

頭上には素敵な願い事がたくさん!叶うといいですね。きっと叶うよ。

日々暮らしている空間から、夜空高く星の向こうまで思いを馳せる機会です。昔の人は星が願いを叶えてくれると思ったのでしょう。明日は七夕。晴れていたらお家の方もいっしょに夜空を見上げてみてくださいね。織姫や彦星にあえるかもしれません。

給食は七夕メニュー。「今日の給食」のページをご覧ください。

2023年6月8日

見ごろにぴったり当たった菖蒲園

年長きりん組の赤堀菖蒲園の見学です。毎年見ごろに当たらず、日程をずらしたり、お花がすっかり終わってしまってしまったりしたのですが、今年は最高でした。一面紫色の絨毯です。

ねえねえ、なにがいる?げろげろ言っているからカエルとアヒルがいるんじゃない?アヒルはぐわっぐわっだよ。

子どもの会話はまこと面白い^^

かなり長い距離を歩きました。でも、弱音を吐く子はいず、5歳児だから行ける園外保育だよなあ、と感心です。本日関東地方は梅雨入りしたそうです。季節の空気をたっぷり吸い込み、菖蒲の花の美しさとともに記憶に残ることでしょう。

黄色や、こんなレアな色の菖蒲もあるんだね。

お楽しみのお弁当♡

どうぶつさんんがこんにちは

プリンセスのソーセージなんてあるんだ

ドラえもんのお弁当箱の下にドラえもんのかまぼこ

すみっコぐらし みなさん、ユーモアにあふれていらっしゃるキャラ弁^^

食べきれなかったら残していいよ、遊ぶ時間が少なくなっちゃうから

ううん、今食べたいんだよ

さあ公園で遊ぼう

何を見つけたの?

そして最後は全力で鬼ごっこ!あんなに歩いたのに、お弁当パワーはすごいなあ

園に帰って30分お昼寝。みんなぐっすりだったそうです。今夜も早く寝て明日も元気に来てね。

体調不良などで行けなった人は、お家の人とぜひ訪ねてみてください。赤堀菖蒲園も膳城址公園も見ごろ遊びごろです。

2023年5月30日

あおむしくん、ピッピッ

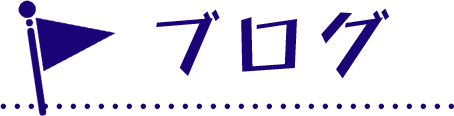

県内安中市の人形劇団「やまねこ座」に来ていただき、2歳児以上の子どもたちが人形劇を観劇しました。

演目は、ショートストーリー「あおむしくん、ピッピッ」と原作に近い内容の「3匹のこぶた」です。

子どもたちはタブレット画面などで動画を見る機会は多いと思いますが、実物の人形が生き生きと動き出す人形劇に触れる機会はあまりないのではないでしょうか。セリフや電子ピアノの音楽が直に遊戯室に響きます。

そう!それが良さです。演じている役者さんの姿も見えているのですが、子どもたちは目を輝かせて見入っていました。役者さんも、「ええっ!そんなふうにいっぺんに言われるとわかんないよー」とアドリブを人形に話させたり、大サービスです。

ピッピッって踊ったあおむしくんが、ちょうちょになったよ

ああっ!オオカミがこぶたの家にやってきたぞ あぶなーい!あぶなーい!!!

げらげら笑ったり、登場人物に感情移入して応援したり、楽しい1時間でした。これから梅雨に入り、部屋遊びに展開できるといいなあ。

2023年5月19日

保育参観晴天!

5月17日(水)、5月18日(木)は保育参観でした。

↑二日とも暑い日!これは17日(水)、0・1歳児たまご組と2歳児にじ組がポチッとくん体操を踊っているところです。こいのぼりが青空を気持ちよさそうに泳いでいますね。

低年齢児は、保護者がいる前でふだんの様子をそのまま見ていただくのはほぼ不可能。なので、保育参加という形で、お家の方といっしょにいつもの活動を楽しんでいただいています^^

おや、このちょろりんとしたかわいいしっぽは…?

そう、にじ組のしっぽ取りゲームです。しっぽをとるというのは、初期としてはルールがわかりやすくてとてもいい鬼ごっこです。しっぽを取られたら負け。待て待てまてー!お父さんもお母さんも捕まっちゃうよ、逃げて逃げて。

たまご組はいつものお散歩コースをお家の方と手をつないで歩きました。(お散歩中の写真が撮れなくて残念(T^T)

頑張って歩いたけれどゴールしたらこの通り、だっこー! このようなコースをお散歩しているとわかっていただけたのではないでしょうか。これが今年度の終わりころには、ほとんどの子どもが東新川公園までの往復2kmを軽々歩けるようになります。

さて、18日(木)。

3歳児、4歳児、5歳児と大きくなるにつれてまっすぐ並べるようになっているのがわかります。

その後、園庭で体を動かす活動をしました。ひよこ組はタイヤ渡りなどのサーキット遊び、うさぎ組は綱取り、きりん組はへびじゃんけんです。それぞれの学年に合わせたルールのある遊びです。子どもたちの元気な掛け声が園庭に響き渡りました。暑かったけれど、晴れてよかった♪

では、室内活動です。

4歳児うさぎ組は「作って遊ぼうおどかしぱっちん」でした。おどかし?…

紙に絵を描いて切り込みを入れてゴムを巻き(巻き方は企業秘密)、ひっくり返して手を離すと…

ぱちーん!まあびっくり、絵も変わる!これは火曜日に先生が見本を途中まで作って見せて、どうやって遊ぶかは内緒で、どうなるか今日まで楽しみにしていたのでした。やったね(^^)v

説明を聞いて手順通りに作業ができるか、構造に気づき動きの面白さを楽しめるかがねらいでした。

お家の方はにこにこしながらお子さんの様子をご覧になっていました。

3歳児ひよこ組は坂道をころがるびゅんびゅん・カーを作りました。先生があらかじめ用意した紙コップとペットボトルキャップで作った土台に顔になるようにシールを貼って、坂道を転がしました。保護者の方には「お子さんができるだけ自分でできるように見守ってあげてください。苦戦しているところは声をかけて手伝ってあげてもけっこうですよ」とお伝えしました。

とてもよく走る車に子どもたちは大喜び。何度も何度も坂道を走らせていました。

ちょっと面白エピソード。

これが見本だったのですが、↓こんなふうに作ったお子さんが…!

なるほどー、クマというかうさぎというか。確かに人間の顔とは言いませんでした。こうした子どもの発想もナイスです。

きりん組は野菜の苗植えをしたので、名前と育ち方を知ろうというテーマで野菜カードクイズをしました。

友達と二人一組になって、声を合わせて発表します。この野菜は何という名前かな、どこに生るのかな。

野菜を植えながら知識を蓄えてきたので、正解続出…というか全員で答え合わせをしているような感じ。そんな中でも「土の中に生る野菜は茶色っぽくて、土の上に生る野菜や果物は色々な色だね」という気づきがあり、みんなでなるほどそうだとうなづく場面もありました。こうした知識の基礎が、今後光合成など太陽との関係を知った時スムーズに理解できる土台になるかもしれません。また、30分近く友達の発表に聞き入り理解してよく反応していたきりん組の子どもたち。成長を感じました。(右下の小動物の絵は、子どもたちにリクエストされて先生が生まれて初めて描いた〇〇〇だそうです。一目でわかりますね)

入園したばかりのお子さんの保護者の方は、どんな環境でどんな先生やお友達と過ごしているかおわかりになったのではないでしょうか。今は入学・進級期で、お子さんたちはやっと園生活に慣れてきたところです。これから先、遊びや生活を通じて生き生きと成長していく様子をご覧いただけることと思います。

2023年4月28日

こいのぼりあがったよ

良い天気です。園庭のスチールのロープに今年も元気よくこいのぼりが泳いでいます。

朝

園の子どもたちが見守る中

こいのぼり上げをしました。

がんばれ、がんばれ!自然にあがる応援の掛け声

するするする----

あがったよ、こいのぼり♪

こいのぼりの下で記念撮影をしましょう。

各クラスで工夫をこらしたこいのぼりも仲間入りしています。

子どもたちは自分のクラスのこいのぼりをよくわかっていて

作り方も教えてくれました。

きりん「赤のうろこがいい人!青のうろこがいい人!って先生が聞いて自分で一つ作って貼ったんだよ。」

クレヨンで柄を描いて絵具を塗って一人1枚はじき絵のうろこを作ったようです。

うさぎ「絵具でしゅっシュッシュッってかけて、あとではがしたの」

うろこの形の画用紙を白いこいのぼりの上に乗せ、水色の絵具を霧吹きでスプレーし、最後にうろこをはがしていったのでしょう。うろこが浮き出たとき歓声が上がったであろう様子が目に浮かびました。

他の小さい組も、できることをベースに個性的で素敵なこいのぼりを作り上げています。

5月18日の保育参観まで上げる予定です。送迎などで園においでの際はどうぞご覧ください。

五月空のもと、多くの方の目をたのしませてくれることでしょう。

2023年4月27日

甘ーいいちご いっぱい食べたよ

恒例となりました、地元中村屋さんのいちご園でいちご狩りをさせていただきました。

地元紙などでもご覧になった方がいらっしゃるでしょう。中村さんは大きな農家で地域の幼児の施設を招待して無料でいちご狩りをさせてくださる篤志家です。

いちご作りの腕も確かで、ファンも多く、販売所はいつも行列ができています。

そんないちごハウスでいちご狩りができるなんて、なんてハッピー♡品種は群馬県産やよいひめ

二列の畝には熟したいちごがたーくさんなっていました。全部食べていいの♪

中村屋さんがとっておきのいちごの見分け方を教えてくれました。

赤くてつやつやしているのに目が行きがちだけど、種が黒くてヘタの下がきゅっとすぼんでいるのが甘ーくておいしいんですって。

どれにしようかな。

ぱくり☆

撮って撮って、ぼくといちご

先生もいただいていいですか?どうぞ

間違えて青いのとっちゃった。食べてみる?

あ、ねえ Yちゃん髪型よく見せて

わお!いちごの形の編み上げ

髪飾りもいちご お母さんも今日の日を盛り上げてくれていたのですね!

お腹いっぱい。お礼を言って帰ります。給食食べられるかな。

中村屋さん、毎年ありがとうございます。次回は販売所に買いに行きますね。

2023年4月27日

去年の経験が生きている

子どもたちが自分たちだけで遊べるようになっていたのでびっくりレポート!

今日のきりん組、バス登園したYちゃんが「『爆弾鬼ごっこ』する者よっといで♪」と声をかけると、「何々?」と友達が集まり始めました。

まだまだメンバーが少ないです。「ねえ、爆弾鬼ごっこってどうやるの?」「こうやっって丸描いてこうやってボールを転がして当たった人が外に出るの」(ああ!中当てね。)「じゃあ、丸描いたら人が集まってくるんじゃない?どうやって描くの?」「足で描いて白い線を引くの」とYくんは丸を園庭に描きだします。中当てをみんなでするには小さいので助け舟を入れます。「じゃあ、みんなで描いているから白い線描くのもってきてよ」「うん、わかった」

線をだいたい描いてストッカーに様子を見に行くと、何人かで「こっちに粉が入っているね」とラインカーを選んで持ってくる途中でした。

じょうずに白線の丸を描きます。からからに乾燥していたので教頭がじょうろで水を撒こうとすると「(えええ、何するの?!)」という視線が一斉に!「(汗;)あ、ほこりが立ちそうだから水を撒くね」「線消さないでよ!」そうか、それを心配したんだね。はい、湿らせました(^^; 黙ってやってごめんなさい

爆弾は投げないんだよ。転がすの

当たった人は丸の外に出て、帽子をとるんだ

ここまでルールが共有化され、子どもたちだけでゲームが進みました。

すると、「ぼく当てたから、中に入るね」というMくん。ん?そうなの?

「ねえ、当てた人は中に入るの?」

「ええっ?入らないよ」

「入れるよ」

(気にしにないでボールに夢中な人たちは聞いていない)

入りたい人は入ってしまい、(あれ?)と思われながらもゲームは続きます…

と、今日はここまででしたが、昨年先生が仕切って全て準備するのではなく、線を描く、当たったら(鬼に捕まったら)帽子を脱ぐなどの基本のルールを年中児がわかるようにいっしょに経験し積み上げてきた結果だなあ、と嬉しくなりました。

まだ、全て任せるとばらばらになってしまいます。ところどころ援助しながら、遊びにはルールがあるから面白い、だからみんなで分かり合っていかなきゃね、と自然に思えるようになるよう明日も思い切り遊びます。

2023年4月19日

いかなくちゃ、ボタン園

約3000株のボタンが咲き誇る新川山「龍真寺」。見学の予定は26日でしたが、開花がだいぶ早いとお寺から連絡をいただき、急遽19日に早めていくことになりました。

うさぎ組は、バスに乗ってお出かけでウキウキ♪

ご住職にご挨拶します。

ご本尊さまにもご挨拶します。のびのびこども園から参りました。

大きな花。とても華やかです。

なんだかいい匂いがするね。

匂いをかいでみよう。うーん、いい香りがほんのり

木陰に入るとひんやり 昨日の雨せいかな 気持ちいい♡

手をつないで上手に歩けます。だってうさぎ組だもん

えっ、上手に歩けるうさぎ組ってぼくのこと?

花とお顔、どっちが大きい?

運転手の福嶋さんと石原さんも、はいパチリ

うん?あなたもボタンを見に来たの?

お菓子のお土産もらったよ。うれしいな。内緒だって

そして龍真寺を後にしたうさぎ組たちでした。

季節を感じること、日の光を浴び草木の匂いを味わうこと。

心にビタミンがしみ込んできたね。

ボタン園見学はこどもたちに幸せな気分をたっぷり味わわせてくれる園行事です。